O país aprendeu cedo a confundir origem com destino. A escravidão não terminou: apenas trocou de método. Feriu as raízes, reorganizou a violência e deixou como herança uma sociedade treinada para naturalizar a dor alheia. O chicote saiu de cena, mas a lógica permaneceu intacta, operando nas estruturas, nos salários, nas estatísticas que nunca causam espanto suficiente.

Naquela cidade — que poderia ser qualquer uma — a fé era convocada não para unir, mas para separar com método. Textos sagrados eram recortados como lâminas, usados para legitimar hierarquias antigas sob uma roupagem moral. A religião, que poderia oferecer abrigo, virou trincheira. Não apontava caminhos; delimitava inimigos. E, enquanto o povo discutia céu e inferno, a terra seguia concentrada nas mesmas mãos.

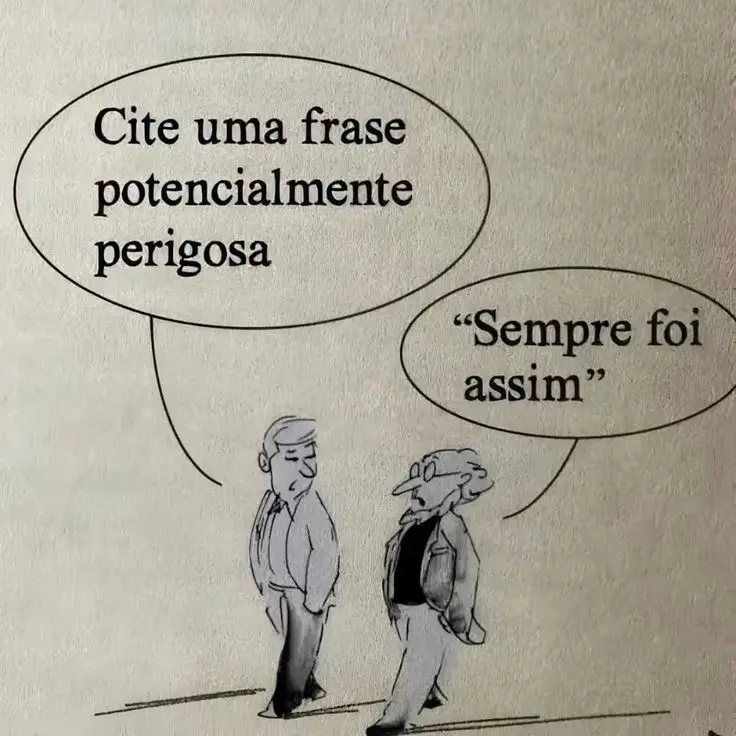

Rosa sabia disso sem precisar teorizar. Professora da rede pública, via a ignorância ser cultivada com paciência estratégica. Não como ausência de informação, mas como projeto. Conteúdos esvaziados, pensamento crítico tratado como ameaça, história reduzida a datas inofensivas. Um povo que não compreende seu passado aprende a aceitar o presente como se fosse inevitável. A domesticação nunca foi descuido — sempre foi investimento.

A verdade, quando surgia, causava desconforto. Não porque fosse complexa demais, mas porque era simples demais para quem lucra com a confusão. A cor nunca foi o problema. Nunca foi. O problema sempre foi o uso da diferença como cortina de fumaça. Enquanto se estimulava o ódio horizontal, a desigualdade vertical seguia intacta, protegida por discursos sobre mérito, fé e ordem.

Rosa percebeu que o maior triunfo do sistema não foi dividir, mas convencer os divididos de que estavam em lados opostos por escolha própria. O conflito racial, religioso ou moral servia para esconder a engrenagem principal: a concentração de riqueza, poder e decisão. Quem sangrava não aparecia nas capas; quem lucrava, raramente era nomeado.

O povo sangrava em silêncio porque aprendeu que falar dói mais. Denunciar custa emprego, reputação, segurança. E assim o silêncio virou uma política informal, sustentada pelo medo e pela exaustão. A violência estrutural não precisava mais gritar; bastava seguir funcionando.

Nada disso era acaso. A casa-grande nunca caiu — apenas se modernizou. Mudou a linguagem, trocou os símbolos, mas manteve o princípio essencial: dividir para governar, confundir para lucrar, silenciar para preservar. E enquanto a sociedade discutia diferenças superficiais, o verdadeiro abismo seguia sendo econômico, histórico e profundamente intencional.

Quando a verdade finalmente se impõe, ela não pede aplauso. Ela exige responsabilidade. E talvez seja por isso que ainda assusta tanto. Porque lembrar quem sempre lucrou com a nossa divisão significa admitir que a ferida nunca foi entre nós — mas acima de nós.